AC電源に対する続流とはサージアブソーバ

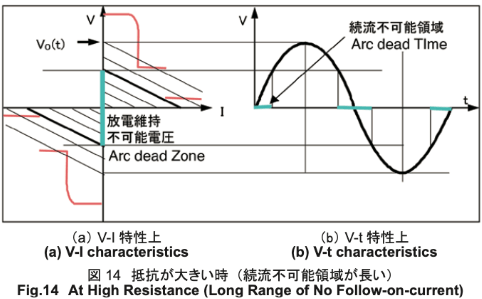

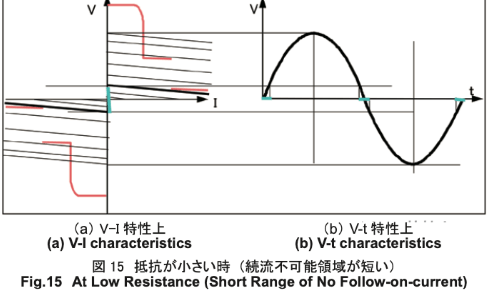

AC電源に放電管を使用して発生する続流はDC電源の場合を応用すれば簡単に理解できます。すなわち、図12における電源の電圧(Vo)が時間とともに変化するだけのことです。前ページにも示したとおり、電源の電圧がVo(t)で示される時、この出力特性は次のように表されます。

出力端に現れる電圧をv、回路電流をIとすると

\[ v = Vo\begin{pmatrix}t\end{pmatrix} - R \cdot I ・・・(2)\]

Vo(t)は時間とともに変化するので(2)式をグラフに示すと下図左に示した斜線のようになります。Vo(t)が

\[ Vo \begin{pmatrix}t\end{pmatrix} = Vo\sin \omega t ・・・(3)\]

で示される時、電源電圧が0になる点(ゼロクロス)近傍の一定の時間だけ、電源の出力特性と放電管のV-I特性が交点を持たない電圧の範囲、時間の範囲が存在します。

AC電源の場合、必ず電源電圧にゼロクロスが発生する為、ホールドオーバよりも放電は停止しやすいのです。ゼロクロス付近は放電維持の不可能な領域になり、放電への電流の供給が絶たれ、この時間内に電離していたガス分子がもとの絶縁状態にもどることで放電が停止します。

いったん放電が停止すれば、端子電圧が直流放電開始電圧を超えないので、再び放電が開始される事はありません。

しかし、この時間内に電離していたガス分子がなくならなければ、放電管の両端に再び電圧が印加されるようになった時(逆の電圧がかかる周期にはいる)、再び印加されるようになった電圧により放電が消えずに持続されるようになります。これが交流電圧における続流です。

続流が発生すると、放電が止まらなくなり放電管のガラスが溶けて発煙、発火の危険があります。

1Ω及び3Ωでは写真2と同様に半端続流で放電は停止した。AC電源の場合、DCに比べて放電管に直列に接続する抵抗値は小さくてすみます。直列に接続する抵抗値としては0.5Ω以上であれば十分ですが、余裕を持って3Ω(100V系)以上としています。

また、抵抗としてバリスタを直列に接続する方法もあります。これはAC電圧よりも動作電圧の高いバリスタを放電管に直列に接続する抵抗として使用して、放電管の半波続流も発生せずに放電を停止させる方法です。

バリスタ電圧の選定方法としては次のようになります。

- AC100V 系・・・・バリスタ電圧220V 以上

- AC200V 系・・・・バリスタ電圧470V 以上

弊社の電源用アブソーバとしてはDSANRシリーズ及びDSAZRシリーズがあり、続流対策が施されております。

特に続流、ホールドオーバの危険があるアプリケーションは下記となります。

1.ホールドオーバ

DC 電源を使用した回路

2.続流

AC 電源を使用した回路