ホールドオーバのメカニズムサージアブソーバ

直流電源の出力電圧と出力抵抗の状態が変化し、放電管へ電流を供給できる条件の時に、ホールドオーバは発生します。

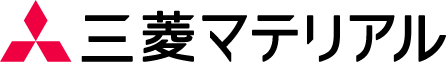

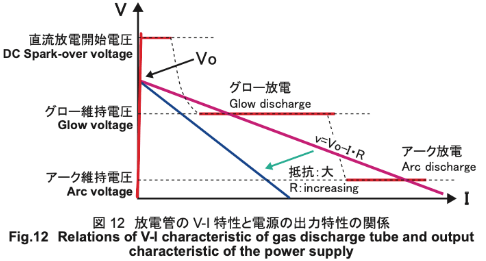

では、放電管へ電流を供給できる条件とはどんな状態でしょうか。電源の電圧(Vo)、直列抵抗(R)と放電電流(I)及び端子電圧(v)の関係は次のようになり、図12の直線で示されます。

\[ v = Vo - I \cdot R ・・・(1)\]

電圧Voが一定ならば、抵抗の増減によって電源の出力特性の傾きが変わり、放電管のV-I特性と交点を持ったり持たなかったりします。電源の特性直線は電源の出力出来る電圧と電流の関係を表し、放電管のV-I特性は放電管がとる事の出来る電圧と電流の関係を表しています。

サージが侵入し、放電管がアーク放電の形態でサージを吸収したとします。サージが無くなって放電がアーク放電からグロー放電、そして前期グロー放電を経て消えようとしている時に、電源の出力特性と放電管のV-I特性の関係が非常に重要になってきます。

電源の抵抗が大きくて、図12に示すように電源の出力特性と放電管のV-I特性が交点を持たない時は、電源からの電流の回り込みも無く続流は発生しません。ところが、電源の出力特性と放電管のV-I特性が交点を持つ時には、放電管へ電源から電流が供給可能になり、サージがなくなった後のアーク放電からグロー放電前期グロー放電と電流が減少する過程において、アーク放電或いはグロー放電上にある交点で放電が持続されるようになります。これがホールドオーバと呼ばれるもので、電源の出力特性と放電管のV-I特性が交点を持つことが放電管へ電流を供給できる条件となります。

図12ではグロー放電と電源特性の交点、或いはアーク放電と電源特性の交点で続流が可能です。

ホールドオーバを防ぐには、電源の出力特性と放電管のV-I特性が交点を持たないようにすることが大切です。