コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

- ・当社は、取締役会が定める当社グループの企業理念、ビジョン、価値観、行動規範(総称して以下「企業理念等」)、私たちの目指す姿及びコーポレート・ガバナンス基本方針(※)等に基づき、株主、投資家をはじめ従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会等の当社及び当社子会社(以下 「当社グループ」)に係る全てのステークホルダーとの信頼関係を構築するとともに、コーポレート・ガバナンスを整備しています。

- ・当社は、会社法上の機関設計として、指名委員会等設置会社を採用し、監督と執行を分離することにより、取締役会の経営監督機能の強化、経営の透明性・公正性の向上及び業務執行の意思決定の迅速化を図っています。

- ・当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題のひとつとして、継続的に改善に取組みます。

(※)当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び枠組みを「コーポレート・ガバナンス基本方針」として取り纏めています。

コーポレート・ガバナンスの体制

企業統治の体制の概要

当社は、会社法上の機関設計として、指名委員会等設置会社を採用し、監督と執行を分離することにより、取締役会の経営監督機能の強化、経営の透明性・公正性の向上及び業務執行の意思決定の迅速化を図っています。

なお、当社グループは、世の中にとって不可欠な基礎素材・部材を供給するとともに、リサイクル事業、再生可能エネルギー事業を有する複合事業体でありますので、業務執行を機動的且つ適切なものとするため、社内カンパニー制度を導入しております。

(取締役会)

取締役会の役割・責務は以下のとおりです。

- ・株主からの委託を受け、経営の方向性を示すとともに、経営方針や経営改革等について自由闊達で建設的な議論を行うことなどにより、当社グループの中長期的な企業価値の向上に努める。

- ・法令、定款及び取締役会規則の定めに基づき、経営方針や経営改革等、経営に重大な影響を及ぼす可能性のある事項について決定する。

- ・執行役が、自らの責任・権限において、経営環境の変化に対応した意思決定、業務執行を担うことができるよう、取締役会規則等の定めに基づき、適切な範囲の業務執行の権限を執行役に委譲し、業務執行の意思決定の迅速化を図る。

- ・グループガバナンスの状況や経営戦略の進捗を含む業務執行の状況について執行役より定期的に報告を受け、監督する。

取締役会は、10名(うち社外取締役7名)の取締役で構成され、議長は小野直樹氏が務めています。

(指名委員会)

指名委員会は、取締役候補者の指名及び取締役の解任に関する方針、株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案の内容等を決定するほか、執行役の選解任等について、取締役会からの諮問を受けて審議を行い、取締役会に答申します。また、執行役社長の後継者候補及びその育成計画について審議するとともに、後継者候補の育成が適切に行われるよう監督します。次期執行役社長の候補者については、取締役会からの諮問に基づき審議し、答申します。

指名委員会は、委員の過半数を独立社外取締役によって構成することとし、委員長は独立社外取締役が務めることとしています。現在、指名委員会は3名の取締役(全員が社外取締役)で構成され、委員長は若林辰雄氏(独立社外取締役)が務めています。

(監査委員会)

監査委員会は、内部統制システムを活用した監査を通じて、または選定監査委員が直接、取締役及び執行役の職務の適法性及び妥当性の監査を行います。

監査委員会は、委員の過半数を独立社外取締役によって構成することとし、委員長は独立社外取締役が務めることとしています。現在、監査委員会は4名の取締役(うち社外取締役3名)で構成され、委員長は武田和彦氏(独立社外取締役)が務めています。

(報酬委員会)

報酬委員会は、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定め、その方針に従い、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬等の内容を決定します。

報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役によって構成することとし、委員長は独立社外取締役が務めることとしています。現在、報酬委員会は3名の取締役(全員が社外取締役)で構成され、委員長は五十嵐弘司氏(独立社外取締役)が務めています。

(サステナビリティ委員会)

サステナビリティ委員会は、サステナビリティを巡る課題への対応方針等について、取締役会から諮問を受けて検討を行い、その内容を取締役会に答申します。

サステナビリティ委員会は、委員の過半数を独立社外取締役によって構成することとし、委員長は独立社外取締役が務めることとしています。現在、サステナビリティ委員会は3名の取締役(全員が社外取締役)で構成され、委員長は相樂希美氏(独立社外取締役)が務めています。

なお、各委員会において、委員以外の社外取締役のオブザーバー参加を認めることにより社外取締役間の情報格差を解消するほか、必要に応じて執行役社長等を委員会に出席させ、説明・意見等を聴取することとしています。

(執行役)

執行役は、取締役会からの権限委譲に基づき、定められた職務分掌等に従い、業務の執行を行います。執行役は7名であり、執行役のうち、執行役社長である田中徹也、執行役常務である髙柳喜弘の両氏は、取締役会の決議により、代表執行役に選定されています。

(戦略経営会議)

戦略経営会議は、取締役会から権限委譲を受けて、当社グループ全体の経営に係わる特に重要な事項について審議及び決定を行います。戦略経営会議は、執行役社長及びコーポレート部門各部署担当の執行役で構成されており、議長は執行役社長が務めております。

取締役候補者の指名及び取締役の解任、並びに執行役の選解任

(a)取締役候補者の指名及び取締役の解任に関する方針

経営の方向性を決定し、かつ、業務執行状況を監督する役割を有する取締役会は、専門知識や経験等が異なる多様な人材をもって構成することを基本方針としています。特に、社外取締役候補者については、企業経営(当社グループ類似業種、異業種等)・組織運営に関する経験・知見を有する人材、及び財務・会計、法務、生産技術、研究開発、営業販売、国際関係等に関する幅広く高度な専門知識や豊富な経験を有する人材で構成されるよう考慮しています。

上記の構成に関する基本方針を踏まえ、取締役候補者には、性別、国籍、人種等の個人の属性にかかわらず、

- ・見識、人格に優れた人物

- ・高い倫理感及び遵法精神を有する人物

- ・会社経営に対する監督及び経営の方向性を決定する職責を適切に果たすことができる人物

を指名することとし、さらに、独立社外取締役候補者についてはこれらに加え、

- ・当社グループと重大な利害関係がなく、独立性を保つことができる人物を指名することとしています。具体的な人選は、指名委員会において審議の上、決定します。

なお、取締役が以下の事由に該当した場合、指名委員会は、当該取締役の解任について株主総会に提案する議案の内容を決定することができます。

- ・取締役に、法令または定款に違反する重大な事実があったとき

- ・取締役が、その職務の執行に関し著しい不正の行為をしたとき

- ・取締役として備えるべき判断能力を欠く又は事理を弁識する能力が著しく不十分であるとき

- ・著しく長期間にわたり取締役会に出席することができないことが見込まれるとき

当社は、社外取締役について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び以下に掲げる各要件に該当する場合は、独立性がないと判断します。

1. 現在または過去のいずれかの時点において、次の(1)、(2)のいずれかに該当する者

- (1)当社の業務執行者または業務執行者でない取締役(社外取締役を除く)

- (2)当社の子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役

2. 現在において、次の(1)〜(5)のいずれかに該当する者

- (1)当社との取引先で、取引額が当社または取引先の直前事業年度の連結売上高の2%以上である会社の業務執行者

- (2)専門家、コンサルタント等として、直前事業年度において当社から役員報酬以外に1,000万円以上の報酬を受けている者

- (3)当社からの寄付が、直前事業年度において1,000万円以上の組織の業務執行者

- (4)当社総議決権数の10%以上を直接もしくは間接に保有する株主またはその業務執行者

- (5)当社の会計監査人またはその社員等

3. 過去3年間のいずれかの時点において、上記2の(1)〜(5)のいずれかに該当していた者

4. 上記1の(1)、(2)、上記2の(1)〜(5)または上記3のいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者

5. 当社の社外取締役としての在任期間が8年を超える者

(b)執行役選解任方針

業務執行を担当する執行役の選任に当たっては、性別、国籍、人種等の個人の属性にかかわらず、

- ・見識、人格に優れた人物

- ・高い倫理感及び遵法精神を有する人物

- ・会社経営や当社グループの事業・業務に精通した人物

を選任することとしています。

選任の手続きとしては、まず、執行役社長が、必要に応じて関係役員と協議の上、執行役選任原案を策定します。その後、指名委員会での審議・答申を踏まえ、執行役社長が取締役会へ執行役選任議案を上程し、経歴や実績、専門知識等の諸要素を総合的に勘案した上で、取締役会の決議により選任します。

また、これらの基準に照らして、著しく適格性に欠ける事象が生じた場合、取締役の提案により、指名委員会での審議を経て、取締役会の決議により解任することとしています。

関連情報

取締役会の実効性についての分析・評価

当社では毎年、各取締役による評価に基づき、取締役会の実効性についての分析・評価を行っており、2024年度の実効性評価については、第三者機関を起用してこれを実施いたしました。(2021年度より、第三者機関を起用した評価を3年に1回実施することとしています)。

評価の方法及び結果の概要は以下のとおりです。

- 分析・評価方法

- 評価の実施プロセス

- 2024年9月 第三者機関に対し、当社取締役会の資料及び議事録を開示しました。

- 2024年9月 第三者機関から取締役会議長及び執行役社長に対して、取締役会の現状についての事前インタビューを実施しました。

- 2024年9月 第三者機関が当社取締役会を傍聴しました。

- 2024年11月 第三者機関と協議のうえ作成したアンケートを、取締役11名全員に配布し、無記名で回答を回収しました。

- 2024年12月 アンケートの回答結果をもとに、第三者機関から取締役11名全員に対して、取締役会に関する重要事項についての個別インタビューを実施しました。

- 2025年2月 アンケート・インタビューの回答結果を取り纏めて分析したものについて第三者機関より報告を受け、取締役は、その報告に基づき、取締役会の実効性について協議しました。

- 2025年3月 2月の協議を踏まえ、取締役会において2024年度の取締役会の実効性について決議しました。

- アンケートの項目

以下の事項に関して、記述及び4段階評価(1.とてもそう思う、2.そう思う、3.そう思わない、4.全くそう思わない)で評価する方式とし、必要に応じて自由記述欄を設けました。

- 当社の経営課題とリスク

- 取締役会の役割・機能

- 取締役会の規模・構成

- 取締役会の運営状況

- 取締役会における議論

- 指名、監査、報酬、サステナビリティ各委員会の構成と役割・運営状況

- 社外取締役に対する支援体制

- 投資家・株主との関係

- 当社のガバナンス体制・取締役会の実効性全般

- 自己評価

- インタビューの項目

アンケートの回答を踏まえ、以下の取締役会の実効性に関わる主要な項目について、第三者機関によるインタビューを実施しました。

- ①事業・経営に対する評価

中期経営戦略の進捗、当社の競争優位性、組織体制や企業文化、中長期的な成長に向けた議論、個別論点(グループガバナンス・内部統制、人的資本、ROICの浸透・活用、DX戦略等)等に対する評価 - ②取締役会に対する評価

説明資料・議題の設定・議事運営、議長の属性、筆頭社外取締役の設置、取締役会の役割・機能、社外取締役に期待する役割と現状、社外取締役及び社内取締役の構成等に対する評価 - ③指名・監査・報酬・サステナビリティ各委員会に対する評価

各委員会の構成・役割・運営等に対する評価

- ①事業・経営に対する評価

- 評価の実施プロセス

- 2023年度評価に基づく2024年度改善事項への取り組み状況

2023年度の取締役会実効性評価の結果を踏まえ、当社取締役会が2024年度に一層の改善に取り組んだ以下の事項については、概ね「改善がなされた」との評価であったものの、一部の事項については、「取り組みが十分でない」との評価がなされました。

- 経営コア人材の育成について

- 執行役後継者計画及び次世代経営人材プログラムについて、執行側から説明を受け、以下の点を中心に議論を行いました。

- 後継者人材層の多様化

- 執行役後継者候補に占める、次世代経営人材育成プログラム選抜者の数と比率の向上

- 次世代経営人材育成プログラムと、登用・抜擢等の人事施策との連動の強化

- 次世代経営人材の管理職層・若手層におけるより早期の見極め、計画的なストレッチアサインメント - アンケート結果では、次世代経営人材の育成について、「今後さらなる議論が必要である」と回答した取締役は、11人中5人で、半数を下回りました。また、CEOサクセッションプランについて、「取締役会および委員会において、十分な議論がなされ現状は適切であると考えますか」との設問に対して、取締役11人中、4名が「とてもそう思う」、3名が「そう思う」との回答で、肯定的回答が否定的回答を上回りました。

- 執行役後継者計画及び次世代経営人材プログラムについて、執行側から説明を受け、以下の点を中心に議論を行いました。

- 当社の中長期的競争優位性について

- 当社の中長期的競争優位性について取締役間でより一層深い検討・議論を行うため、まずは事業別の競争優位性について、執行側から複数回説明を受け、議論しました。

- しかし、アンケート結果によると、「当社の長期的な競争優位性が、投資家・株主に十分伝わり、当社の資本市場におけるプレゼンス向上につながっていると思われますか」との設問に対して、取締役11人中、10名が「そう思わない」、1名が「そう思う」との回答で、否定的回答がほとんどでした。

- インタビューでは、「我々の事業の競争優位性を見極め、事業の成長戦略を立案し、遂行すべき」、「当社の中長期的競争優位性について、社内で十分に解析・議論できている状況にはないと考える。」などの意見が出ました。

- 取締役会運営の改善について

取締役会運営のさらなる改善に向けて、以下の取り組みを行いました。

- 取締役会付議事項及び金額基準の見直しを行い、取締役会付議事項のより一層の適切化を図りました。

- アンケート及びインタビューでは、「重要な議題により焦点を当てるべき」「取締役の多様な意見が出ることは良いことではあるが、意見の披露に留まるケースが多い。意見集約まで行う必要はないが、異なる意見に対してどう思うか、というすり合わせは行った方が良い。」などの意見が述べられました。

- 経営コア人材の育成について

- 第三者機関によるアンケート及びインタビューの分析結果

第三者機関によるアンケート及びインタビューの主な分析結果は、以下の通りです。

- アンケート回答結果のサマリー

取締役会は、適切な構成メンバーのもとで活発な議論がなされていると高く評価されている。アンケートのうち、1.(2)に記載の4段階で評価を問う設問50問のうち、48問については肯定的な回答(「とてもそう思う」又は「そう思う」)が多数を占めており、否定的な回答(「そう思わない」又は「全くそう思わない」)が多数を占めている設問は限定的であった。中長期的な経営課題に対する議論をさらに深化させるなど、今後は、取締役会の在り方を一層進化させる必要があると考えられている。 - インタビュー回答結果のサマリー

中期経営戦略の目標と実績が乖離している現状において、適切な危機感が共有できていないことが課題と考えられている。その背景には、「競争優位性に対する議論の不足」、「市況に影響を受けやすい事業構造」、「受け身の企業風土」などがあると指摘されている。グループ全体における適切な危機感の共有のもと、取締役会において中長期的な成長に向けた一層の議論がなされることが期待されている。

- アンケート回答結果のサマリー

- 2024年度の評価結果の概要

取締役会における審議の結果、2024年度の当社取締役会の実効性は確保されていることが確認されました。また、取締役会の実効性をさらに高めるため、評価を通じて、今後より一層改善に取り組むと確認した事項について、取締役会における審議の概要は以下のとおりです。

- 中長期的競争優位性について

- 取締役協議においては、「取締役会として競争優位性をどう考えるかという議論が不足している」、「単に執行側に取締役自身の見解を述べるのみならず、"どう変えていくか"を取締役会自身がより踏み込んで議論すべき」、「執行側からの説明を聞いたうえで、取締役会として十分に内容を深掘りできなかったのではないか」などの意見が述べられました。

- 取締役会の運営について

- 取締役協議においては、「より一層重要な事項のみに絞って議論していくべき」、「取締役会から執行側に提示される多様な意見は、取締役会全体として一つに集約されていることが望ましい場面がある」などの意見が出ました。

- また、取締役会の資料や取締役会における説明を、より簡潔で的確なものにすべきとの意見も提示されました。

- 中長期的競争優位性について

- 更なる実効性向上に向けた2025年度の取り組み

2024年度の取締役会の実効性評価の結果を踏まえ、当社取締役会が2025年度に取り組む実効性向上施策は、以下の通りです。

- 中長期的競争優位性についての対応

2024年度における取締役間での議論も踏まえ、中長的競争優位性(事業ポートフォリオやコアコンピタンス、収益構造等)の観点から、取締役会としての事業観を形成する。当該事業観を踏まえ、2026年度以降を対象とした中期経営戦略の練り直しが効果的に進むよう、執行側に対し適切な監督と助言を行う。 - 取締役会の運営についての対応

取締役会および取締役説明会の運営をより効果的に行うため、以下の点を検討する。- 取締役会付議事項の見直し

- 取締役会・取締役説明会におけるファシリテーションの強化

- 取締役会における意見集約および執行側への適切な伝達

- 中長期的競争優位性についての対応

今後も当社取締役会は、更なる実効性向上のため継続的な取り組みを行ってまいります。

役員報酬の決定に関する方針

当社グループの中長期的な企業価値の向上を牽引する優秀な経営者人材にとって魅力的な報酬制度とするとともに、株主をはじめとしたステークホルダーに対する説明責任を果たすことができる報酬ガバナンスを構築することを目的とし、以下のとおり取締役及び執行役(以下「役員」という。)の報酬の決定方針及び報酬体系を定めております。

- 役員報酬の決定方針

- (1)当社グループと類似の業態・規模の企業と比べ、競争力のある報酬水準となる制度とする。

- (2)各役員が担う役割・責務に対する成果や中長期的な企業価値の向上に対する貢献を公平・公正に評価し、これを報酬に反映する。

- (3)執行役の報酬については、当社グループの中長期的な企業価値の向上を図る健全なインセンティブとして機能させるため、基本報酬、事業年度毎の業績等の評価に基づく年次賞与、中長期的な業績や企業価値に連動する中長期インセンティブである株式報酬により構成するものとし、報酬構成割合は役位に応じて適切に設定する。取締役(取締役と執行役を兼任する者を除く)の報酬については、執行役の職務執行の監督を担うという機能・役割に鑑み、金銭による基本報酬のみを原則とする。但し、取締役会議長及び各委員会の委員長を務める取締役に対しては、その職責に鑑み、基本報酬に加えて手当を支給する。また、監査委員長等特有の監査活動を担う取締役に対しては、その負荷に見合った手当として監査活動等手当を支給する。

- (4)年次賞与は、事業年度毎の業績を重視しつつ、TSR(株主総利回り)(※)の相対的な評価結果及び中長期的な経営戦略の執行役毎の遂行状況等を適切に評価し、これを報酬に反映する。

※TSR = 「当年3月の各日終値平均株価」+「当事業年度の1株あたり配当額累計」「前年3月の各日終値平均株価」 - (5)中長期インセンティブは、中長期的な企業価値の向上を図るため、株主との利益意識の共有を実現する株式報酬とする。

- (6)報酬の決定方針及び個人別の支給額については、過半数を独立社外取締役によって構成する報酬委員会で審議し決定する。

- (7)株主をはじめとしたステークホルダーが業績等と報酬との関連性をモニタリングできるよう必要な情報を積極的に開示する。

- 役員報酬体系

- (1)取締役(取締役と執行役を兼任する者を除く)

取締役の報酬体系は、金銭による基本報酬のみを原則とする。但し、取締役会議長及び各委員会の委員長を務める取締役等に対しては、その職責に鑑み、基本報酬に加えて手当を支給する。金額については、外部専門家の調査に基づく他社報酬水準を参考に、個別に勘案し決定する。 - (2)執行役

執行役の報酬体系は、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬である年次賞与及び株式報酬で構成する。また、報酬構成割合は、執行役社長において、「基本報酬:年次賞与:株式報酬=1.0:0.6:0.4」(※年次賞与については支給率100%の場合)を目安とし、その他の執行役は、業績連動報酬の基本報酬に対する比率を執行役社長より低めに設定する。

また、その報酬水準については、外部専門家の調査に基づく同輩企業(報酬委員会が定める同規模企業群)の報酬水準を参考に決定する。

<基本報酬>

基本報酬は、固定報酬として役位に応じ金銭で支払う。<年次賞与(短期インセンティブ報酬)>

年次賞与は、単年度の連結営業利益、TSRの相対比較、執行役毎に設定する非財務目標の遂行状況によって決定する。

具体的な評価項目は以下のとおりとする。【評価項目】

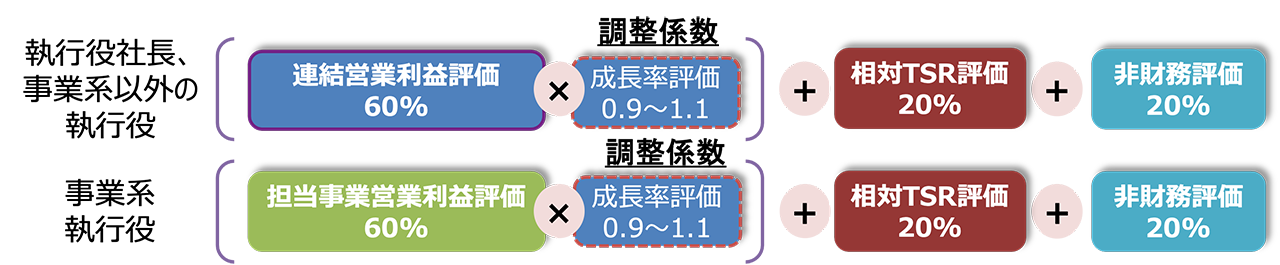

- ①本業の収益力を測る連結営業利益(事業系執行役は担当事業営業利益)による評価

なお、連結営業利益評価(評価係数)には、マーケットの成長以上の成長を意識付けるため、連結営業利益成長率の他社比較による調整係数をかけ合わせる(国内非鉄6社及び国内同規模製造業を中心とした比較対象企業を選定し相対比較) - ②TSRの相対比較(国内非鉄6社及び国内同規模製造業を中心とした比較対象企業を選定し相対比較)による評価(以下、「相対TSR評価」という。)

- ③短期的な業績には表れにくい、中長期的な企業価値の向上に向けた取り組み、及びサステナビリティ基本方針(※)に沿った取り組み等について、執行役毎に期初に設定した目標に対する遂行状況等を評価する非財務評価

(※)サステナビリティ基本方針の項目- 1. 安全と健康最優先の労働環境整備

- 2. 人権尊重

- 3. ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進

- 4. ステークホルダーとの共存共栄

- 5. ガバナンス強化とコンプライアンス・リスクマネジメントの徹底

- 6. 公正・適正な取引と責任ある調達

- 7. 安心・安全・高付加価値な製品の安定的提供

- 8. 地球環境保全への積極的取り組み

【算定式】

目標を達成した場合に支給する額(年次賞与基本額)を100%とし、個人別に、以下の算定式により算出する。年次賞与 = 役位別の年次賞与基本額 × 業績評価支給率(※)

(※)業績評価支給率は、業績の達成度に応じ0%~約200%の範囲で変動

【評価ウェイト】

役位に応じた年次賞与基本額を、連結営業利益評価(事業系執行役は担当事業営業利益評価)を60%(連結営業利益成長率の他社比較により調整)、相対TSR評価を20%、非財務評価を20%の割合で評価し、年次賞与額を決定する。【年次賞与における連結営業利益の目標】

年次賞与における連結営業利益の目標については、原則、中期経営戦略における当期の連結営業利益計画値を適用する(担当事業営業利益については、当該担当事業に係る連結営業利益計画値を用いる)こととしている。<株式報酬(中長期インセンティブ報酬)(※)>

株式報酬は、株主との利益意識の共有を実現し、当社グループの中長期的な企業価値向上のインセンティブとして機能させることを目的として、信託の仕組みを利用した制度とし、執行役の退任時に役位に応じた当社普通株式及び当社普通株式の換価処分金相当額の金銭(以下、「当社株式等」という。)を交付及び給付(以下、「交付等」という。)する。交付する株式については、業績条件・株価条件を設けない。

なお、国内非居住者については、法令その他の事情により、これとは異なる取扱いを設けることがある。(※)役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みを採用し、執行役に当社株式等の交付等を行います。信託期間中、各事業年度の執行役の役位に応じて付与するポイントを累積し、執行役の退任後、当該累積ポイント数の70%に相当する当社普通株式(単元未満株式については切捨て)及び残りの累積ポイント数に相当する当社普通株式の換価処分金相当額の金銭を役員報酬として交付等するインセンティブプランです。1ポイント=当社普通株式1株とし、信託期間中に株式分割・株式併合等が生じた場合には、当社株式の分割比率・併合比率等に応じて、1ポイントあたりの当社株式数を調整します。なお、当事業年度を含む3事業年度(2023年度から2025年度まで)において執行役に対して付与するポイント数の上限は、合計で14万ポイントです。

<報酬の返還請求等(マルス・クローバック制度)>

執行役に法令や善管注意義務への違反等が発生した場合、報酬委員会の決議を経て、年次賞与については受給権の剥奪または支給後の返還請求を、株式報酬については当社株式等の交付等を受ける権利の剥奪または累積ポイント数相当額の金銭の返還請求をすることができる。 - (1)取締役(取締役と執行役を兼任する者を除く)

監査の状況

(監査委員会による監査の状況)

監査委員は、インターネット回線を経由した手法も活用しながら、戦略経営会議その他重要な会議に出席するほか、取締役、執行役、内部監査担当部署、その他内部統制担当部署等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、監査委員会が定めた監査委員会監査基準及び監査計画等に従い、選定監査委員が本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じてグループ会社等の往査を実施して、取締役及び執行役の職務執行状況を監査する体制をとっています。

また、グループの監査体制について実効性を高めるため、主要グループ会社の監査役と定期的に会合を持つなど、連携強化に努めています。これら監査委員の職務を補助するための組織として監査委員会室を設置し、監査委員会の指揮下に置いています。

監査委員長武田和彦氏は、上場企業の主要子会社において最高財務責任者(CFO)としての経験があり、財務及び会計に関する相当の知見を有しています。

監査委員会は、内部統制システムの運用状況、中期経営戦略実施上のリスクと対応状況、労働安全の対策状況、独占禁止法遵守を含むサステナビリティ課題への取り組み状況、会計監査人の監査方法及び監査結果の妥当性等を検討しています。

監査委員長は、戦略経営会議、三菱マテリアルグループ経営会議、年初業績予測審議、ものづくり・R&D戦略会議、サステナビリティ審議会等の重要会議への出席や関係会社を含む国内外の事業拠点への往査等による監査を行い、気付き事項について、指摘或いは提言を行っています。

また、執行役社長との定例ミーティングや執行役との面談を実施し、意見交換を行っています。その他、各コーポレート部門からの報告を定期的或いは適宜受け、指摘或いは提言を行っています。これらの内容は監査委員会に適時に共有しています。

(内部監査の状況)

内部監査担当部署である監査部は2025年6月25日現在、監査部長を含む19名で構成されています。担当執行役の指示の下、監査委員会と連携して、担当執行役及び監査委員会の承認を得た内部監査計画に基づき、当社グループにおける会社業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、資産の保全・有効活用状況、リスク管理状況、法令等及び社内諸規則・基準の遵守状況等についての監査を行っています。また、会計監査人と情報の共有化を図り緊密な連携をもって監査を実施しています。

監査部は、担当執行役及び監査委員会に対して定期的に全社の監査結果の報告を行っており、また取締役会に対しては、担当執行役より定期的に全社の監査結果の報告を行っています。

(会計監査の状況)

2024年度における会計監査の状況は、以下のとおりです。

- (1)監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ - (2)継続監査期間

2023年以降(2年間) - (3)業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 丸地 肖幸

指定有限責任社員 業務執行社員 井上 浩二

指定有限責任社員 業務執行社員 福島 啓之

- (4)監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士20名、その他69名であります。 - (5)選任及び解任・不再任の方針

監査委員会は、会計監査人について、①専門性、独立性、適時・適切性、品質管理及びガバナンス体制、②当社の多業種・グローバルな事業展開への対応能力、③会計監査業務の効率性、④監査委員会及び経営者等とのコミュニケーション、⑤法定事由に基づく解任要件への該当有無、⑥継続監査期間、を確認して選任し、これらに問題がある場合は、解任・不再任とする方針としています。 - (6)監査委員会による会計監査人の評価

監査委員会では、会計監査人を評価するにあたり、執行役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し且つ報告を受け、総合的に評価しています。