INTERVIEW 31

電装部品の進化を見据え、

基礎研究から量産、事業化まで

プロジェクトをリードする。

- K.M

- ものづくり・R&D戦略部

イノベーションセンター

2022年入社

(所属部署・役職、インタビュー内容は当時のものです)

EPISODE 01

材料の力で

社会を豊かにする。

その想いを

共有できる人々と

共に働きたい。

大学院では、有機化学・無機化学・電気化学という3つの学問を横断して学んでいました。特に注力したのが、ホウ素ドープダイヤモンドという、未来の医療現場や環境改善のためのセンサーとして応用が期待されている炭素材料の研究です。この研究を通じて「材料が持つ世の中に貢献できる力」に魅了されたことから、将来は材料メーカーの研究開発部門でものづくりに携わり、社会を豊かにしたいという想いを叶えられる企業を志望しました。

三菱マテリアルに興味を持ったのは、材料の力で環境配慮や持続可能な社会を実現するという私の想いに合致した企業だと感じたからです。また、事業が幅広いことから、さまざまなバックグラウンドを持つ方々と日々交流できることで刺激を受け、視野が広がり、研究者として成長できると思いました。また、社員座談会で印象に残ったのが、「製品化の実現で世の中を良くしたい」「画期的な材料を開発して社会に利益をもたらしたい」という、社員の皆さんの仕事に対する熱意です。「自分が想いを実現し、輝ける場所はここしかない!」と確信できたことから、入社を決めました。

EPISODE 02

カーエレクトロニクスの進化に応える

次世代めっき技術で

開発、量産化に

挑戦。

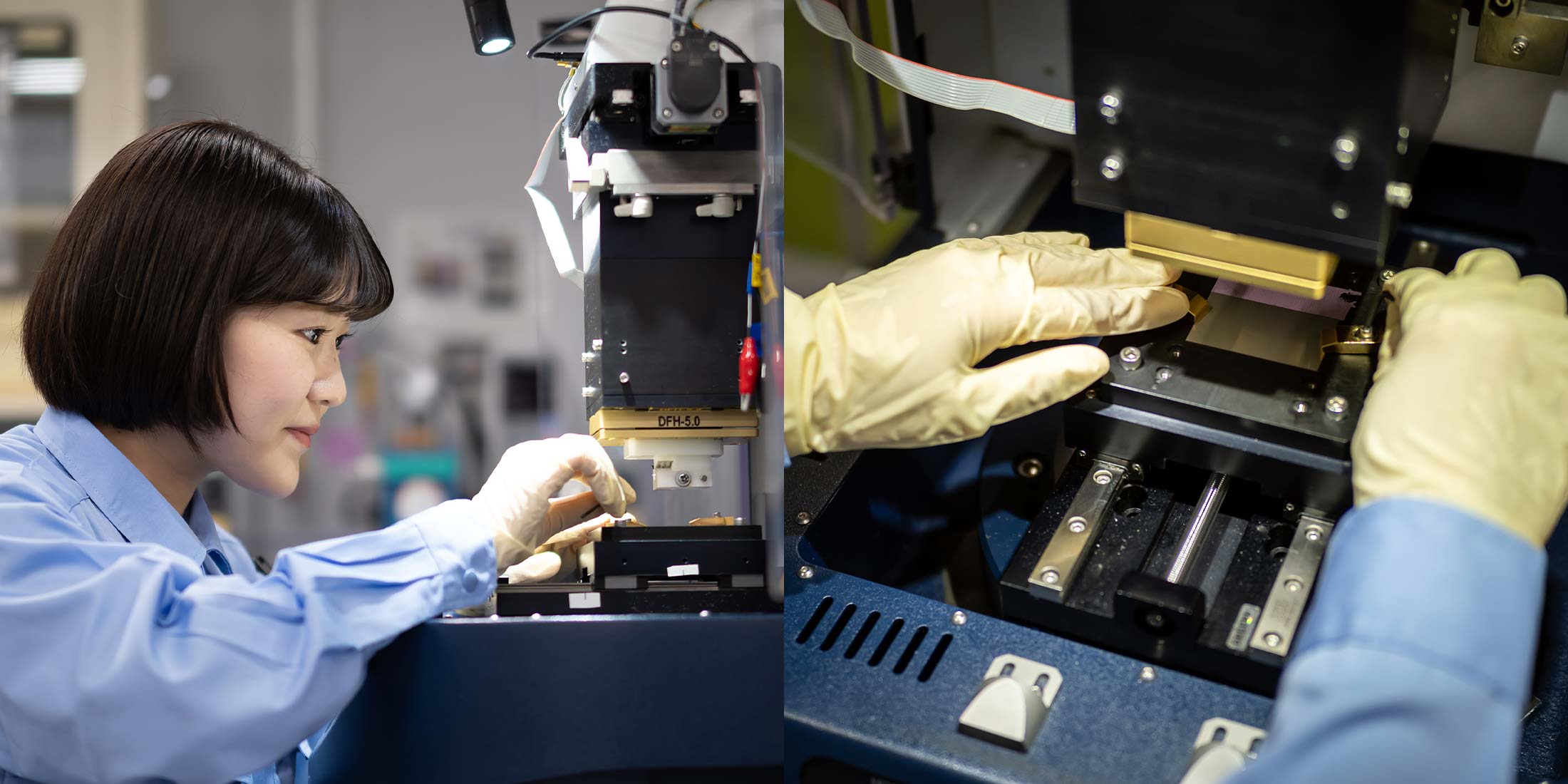

入社以来、研究開発部門のイノベーションセンターに所属し、車載向けSnめっき技術の開発と開発品の量産立ち上げ業務に携わっています。自動車は、ハイブリッド車や電気自動車に代表されるエレクトロニクス化の加速によって搭載する電装部品が増え続け、その接続用コネクタ端子も急速に増加しています。ただ、コネクタ端子を接続する挿入作業は主に手作業であることから、作業性を高めるために低摩擦性が求められています。そこで三菱マテリアルでは、電気的な接続信頼性を高めながら端子挿入時の摩擦抵抗を低減した「PICめっき」技術を開発し、この技術を採用した車載用端子材料を量産しています。私が取り組んでいるテーマは、PICめっきが実現する性能をさらに向上させる次世代技術の開発と量産化です。

めっき技術に取り組むのは初めてでしたが、扱うのが電気めっきだったことから、大学で学んだ電気化学の知識を応用し、目標性能の達成に向けた要件定義、ラボスケールの実験、性能検証など基礎研究レベルから開発を始めました。こうした重要な業務に入社1年目から携わることができたのは、若手にも積極的に任せる風土がある当社ならではだと思います。2年目からは、銅加工事業部門でめっき事業に取り組んでいる担当者との協業やコラボレーション先である協力会社との技術連携、さらに、お客様への技術・製品PRにも携わっています。

お客様側ではPICめっきの認知度が高いことから、さらに高い性能を実現することに大きな期待が寄せられています。特に高い関心を持っていただいたお客様については、実現したい性能や形状などのニーズを直接伺い、その達成に向けた研究開発を推進中です。要求通りの機能を実現した試作品がお客様の機能検証でも評価してもらえた時は、大きな手応えを感じます。こうした製品について現在、量産時と同条件で製造したサンプル出荷を行い、量産化に向けたお客様評価が着々と進んでいます。

EPISODE 03

基礎研究から

利益創出まで

トータルに関わり、

研究員として

キャリアアップ

する。

これまでの取り組みで、めっきと量産化に向けた基礎技術は、ほぼ確立できました。今後に向けての課題は、仕様に関するお客様の多様なニーズに対応できる応用技術の確立と量産体制の構築です。どのような端子形状や仕様にも対応できるようにすることが目標です。また、増産に向けて製造拠点を増やしても、均一の品質が提供できるように各拠点の生産技術をサポートすることも私の使命です。

私はビジネス面も含めてプロジェクトをトータルにリードするマネジメント職に興味を持っており、こうしたプロジェクトをリードすることは、研究員としてのキャリアアップにも繋がります。今の業務では、事業部との関わりやお客様対応などを通じて、市場の見方や製品販売の手法、利益の生み出し方などにも深く関わっており、将来に向けて必要な知識が得られる絶好の環境にいると感じています。そこで、今の環境を最大限に活用し、ビジネス面のさまざまな知識の獲得にも積極的に取り組んでいます。

MESSAGE

最初はあまり業界を絞らず、先入観も持たずに企業研究に取り組むことをお勧めします。会社説明会や社員座談会などに参加すれば、企業の雰囲気や社風を感じることも、社員からの生の話を聞くこともできるはずです。企業の中核を担う人に1対1でいろいろ質問できるのは、この機会だけです。入社後の希望を素直に伝えて叶えられるか、聞いてみるのも良いかもしれません。学生時代に取り組んだ勉強や研究が、仕事に直結することは少ないと思います。私も入社するまで、めっきに関わったことは一度もありませんでした。でも、勉強や研究を通じて身に付いた発想や思考のプロセスは、分野が違っても必ず活かせます。幅広い視野を持って検討し、自分が輝ける選択をしてください。

SCHEDULE

| 7:40 | 出社してメールとTeamsをチェック(イノベーションセンター内のメッセージ交換にはTeamsチャットを活用しているため) |

|---|---|

| 8:15 | チーム内ミーティングで今日の仕事を確認して関連部門に指示 |

| 8:30 | 新技術の開発に向けた実験を開始 |

| 12:00 | 昼休憩。料理が趣味なので弁当持参 |

| 13:00 | 実験データをまとめて次の実験計画を作成 |

| 15:00 | お客様に提出する資料の内容について事業部担当者とテレビ会議 |

| 16:30 | 会議の内容を資料に反映。その他、事務系の業務に着手 |

| 18:30 | 業務終了 |